田村友一郎

美術領域 准教授

Webサイト【主な個展】

【主なグループ展】

「今、依頼されているプロジェクトは、兵庫県の豊岡市に城崎温泉があるのですが、そこに城崎国際アートセンターというところがあって、そこで何かできないかという相談を受けました。豊岡市は、6つの自治体が合併して今のかたちになっているんですけど、それぞれの自治体に美術館や博物館があったようで、例えば日本・モンゴル民族博物館というなんだかよくわからない博物館があったりするんです。そして豊岡の市立美術館には、地元出身の洋画家、伊藤清永の『磯人』という巨大な作品があるんですけど、大き過ぎて外せないという逸話もあって、企画展のたびに仮設の壁を立てて『磯人』を見えないように隠して展示したりしてるんです。その状況が面白くて、せっかくなので今回のプロジェクトではその『磯人』を軸にして展開しています。あわせて、日本・モンゴル民族博物館からは抽象的な収蔵品を借りてきて美術館のガラスケースに展示しています。プロジェクトの設定として、地球に何かが起こって人間がいなくなった荒廃した未来というSF的なものにしています。なので、展示されているそれぞれの物が持つ情報はあえて無効化しています。メインビジュアルは地元出身の漫画家ひうらさとるさんに『磯人』をモチーフに描いてもらっています。あとは地元出身のものまねタレントのミラクルひかるさんにも映像に参加してもらったり。地域資源を活用して作品にする、というよくある枠組みではありますが、それをかつてないぐらいのかなり振ったかたちで試みています」 伊藤清永の洋画にモンゴル? 漫画? SF? といくつも「?」マークが頭上に並んでしまうのだが、とてもユニークかつ斬新にも聞こえる。「日本・モンゴル民族博物館にSF的な設定の話を持っていくわけじゃないですか、ふつう断られると思いますよね。それが意外やウェルカムな感じなんです。考えてみれば、日本全国にはこのような小規模な美術館や博物館がたくさんあるんですよね。予算が豊富にあるわけでもなく、できる範囲で展示を廻していく、そういったことにある種の限界があるんだと思います。今回の企画を面白がってくれて、貴重なコレクションを貸してくれることになったんですが、関係者みなこのシュールな状況を楽しんでくれているようです」

いわゆるファインアート、既存の芸術の範疇からは大きくはみ出したような作品になるのだが、主旨は地域資源の価値の再発見であり、それを社会に受け入れられるように構成し直して提示するということは、極めて芸術的な行為かもしれない。しかも、面白くてハチャメチャな具合が、なぜだかとてもポジティブな気分にさせてくれる。現代社会と現代アートの係わり方のひとつかもしれない。

自由過ぎる発想の源が知りたくて、経歴について伺ってみる。大学は、日大芸術学部写真科卒業だったはず。だが意外なこたえが返ってきた。「もともと専修大学文学部人文学科社会学コースというところに行っていて、2年で辞めて日芸に入ったんです」 富山出身の田村氏は、東京に出たいと大学を受験。当時、流行っていた社会学に進みたいと考え専修大学に入学した。しかし、そこは私立のマンモス校。学生の数も多く、授業を受けていても手応えを感じなかったという。大きな集団に埋没していくように感じてしまい、2年を経たところで大学を辞めてしまう。在学中に、日大芸術学部のことを知り、映画学科、放送学科、写真学科を受験。映画志望だったが合格できず、滑り止めのつもりで受けた写真学科に進む。「編入ではなく、再入学だったので、教養の授業もまた一からです。絵画でもそうなんですけど、写真学科では、自分が生み出した作品に対してダイレクトに評価が下されます。そのことにはとても衝撃を受けました。芸術大学の特殊な評価体系というか、こういった経験はその後の人生においても必ず活きてくることかなと。つまり、こういう表現行為をやっているのとやっていないのでは、トータルの人生の豊かさという点で大きな差がでてくるような気がしています」 留年しつつもなんとか卒業を迎え、雑誌「暮しの手帖」を発行する暮しの手帖社にカメラマンとして入社する。「日芸の写真学科では在学中から出版社やスタジオ、カメラマンのアシスタントなんかのアルバイトをみんなするんです。なので、そのままアルバイトにのめりこんで大学を辞める同級生も多かったです。暮しの手帖社は、編集として入っていた同級生からカメラマンの募集があると聞いて受けました。僕自身、暮らしとかに興味があったわけじゃないんですが、卒業してもお金もないし、フリーでいてもどうにもならないし、であれば就職するのもいいかなと。そこから4年半、社員カメラマンとして勤めました」 ところが、出版不況のあおりを受け、業務は縮小。4人いた写真部も、1人抜け、2人抜け、最終的には自分一人になってしまう。「雑誌の編集方針も時代とともに変わって、フリーのカメラマンを使うことが増えて、自分は窓際族みたいになっていったんです。撮影よりも図版整理の仕事が増えていきました。連載しているひとのページに必要な写真を用意する仕事なんですが、その頃、佐藤雅彦さん(現東京藝術大学大学院映像研究科教授。電通時代はCMプランナーとして、湖池屋「スコーン」「ポリンキー」「ドンタコス」、NEC「バザールでござーる」を手がけ、NHK教育「ピタゴラスイッチ」の監修、「だんご3兄弟」の作詞・プロデュースも)の連載コラムがあり、東京藝大の大学院に映像研究科というのがあることを知りました」 それで、仕事を辞めて大学院へ進むことになる。仕事を辞めるとなると、かなりの決意があるように感じるがそうではないという。「そのときは、“逃げ”じゃないけど、それほどポジティブだったわけでもないですよ。仕事が面白ければ続けていますよ。今となっては、奮起して努力してって見えるかもしれませんが、自分の仕事が減ってきて負の状況からのエスケープみたいなもんですよ。会社も、ただ辞めるというと、このあとどうするんだみたいなことになりますけど、大学院へ行きますとなると、発展的なことで辞めるんだと思われて、よかったねと(笑)」

2年の修士課程を経て博士課程に進み、結局、7年を費やし修了となる。この間、一番刺激になったのは世界的アーティスト、オラファー・エリアソンの教育プログラムに参加したことだという。「2013年に文化庁の海外派遣でベルリン芸術大学傘下のオラファーが主宰する空間実験研究所というところにいました。研究所の70%くらいがベルリン芸大の学生、残りは外部からの参加者です。5年間の期間限定プログラムで、僕は1年しか参加できませんでしたが、そのとき経験したことが今思えばとても大きい。オラファーが特に何か教えるわけではなく、ゲストを呼んでのレクチャーやワークショップが主で、あとはみんなで外に出かけて、その土地、その場で何かしら仕掛ける。場所に対してアクションを起こすというか。それを延々とやるんです。いわゆる日本の一般の美大でやっているような“作品を創る”という概念とは少し違う気がしました」

学内でも、そんな美術との接し方を拡げていきたいと話す。「洋画というとキャンバスがあって、そこに向かいますよね。つい内省的になって、自己を掘り下げていくパターンになりがちです。それもいいんですが、見ていると、どうもみな同じようなドツボにはまっています。例えば、キャンバスの外に目線を持っていってみる。すると外で何か起きている、得体のしれない何かがです。そんなことを引き起こしていければなと思っています。全然領域の違うひとに来ていただいて、従来の自分とは全然異なったものができあがっていく。そのような環境作りみたいなことも試してみたいと思っています」

やっぱり、わかるようで、よくわからないような……。でも、何か面白そうなことが始まる予感を強く感じる。

『Milky Mountain / 裏返りの山』

Govett-Brewster Art Galley、ニュージーランド、2019

『Two Shadows』

ハンブルガー・バーンホフ現代美術館、ベルリン、2017

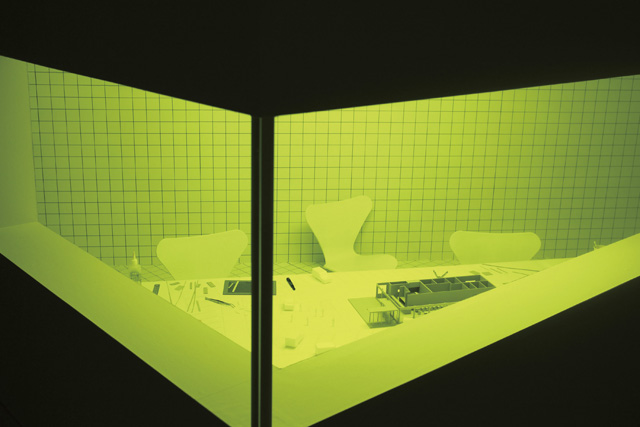

『栄光と終焉、もしくはその終演 / End Game』

⽇産アートアワード2017、BankArt Studio NYK、横浜、2017

『The Spiderʼs Threads』

釜⼭ビエンナーレ2018、釜山現代美術館、2018

『Sky Eyes』

国立新美術館、東京、2019

『MJ』

森美術館、東京、2019

『⽟蟲に⾒る夢 / Midnight Rainbow』

BACCバンコクアートセンター、タイ、2017

ベルリン芸術大学傘下の空間実験研究所では、国際的に活躍する多彩なゲストが招かれレクチャーが行われる。世界を代表するキュレーター、ハンス・ウルリッヒ・オブリストによるレクチャーという日も

教員と学生の垣根を越えたリラックスした雰囲気の中、ディスカッションが行われる

中国でのリサーチプロジェクトのため、クラスメイトとシベリア鉄道で北京へ向かう。集合場所と日時のみ決まっており、そこへの行き方は学生に委ねられている

クラス展示では、学生による救急車を呼ぶというパフォーマンスも

大学院に進み、佐藤雅彦さんの著書『新しい分かり方』(中央公論新社)の写真を担当することに。2009年の修士2年次に始まった撮影はあいだに長い中断を挟み、2016年に撮影が再開。2017年に晴れて刊行した

ISDRSI 磯人麗水 ⓒひうらさとる

Webサイト