生き方、描き方

2階のアトリエを見せていただいた。たくさんのガラス瓶。色とりどりの岩絵の具たちである。「行き場をなくした絵の具や画材がね、私のところに集まってくるんですよ。不思議なもので、良い絵の具ばかり残っちゃう。順繰りで、私のところに来て、また、どこかへいくんでしょう……」

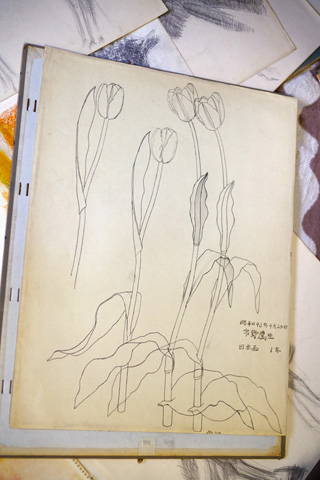

父上は、画家である市野亨。日本画開拓を唱え洋画から日本画に転向した川端龍子に師事し、龍子が創設した青竜社を支えた画家である。幼い頃から、川端龍子と父親、そして彼らの下で画家となった兄 市野龍起と、間近に画家たちの生き方を見て育った。美術の世界に生を受けた、といっていいほどの環境で少年時代を過ごしたといえよう。絵描きになりたい、美術の道に進みたい、といったことを意識することはなかったそうだが、高校は美術科に進んだ。画家とともに生活する少年にとっては、ごく当たり前の選択だったのだろう。さぞや英才教育が施されたのでは、と考えてしまうが、全くの逆だったという。「私は6人兄弟の三男です。長男と私が絵の道に進みました。兄は父親に厳しくされてました。親父とよく似た絵を描いていて、性格もよく似ていました。私の場合は、美術学校へ行けだとか、絵を描けなんていわれることは一切なく育てられました。戦争が終わって、まかり間違えば戦死していたかもしれないというところで帰って来られて、私が生まれました。それで自由にされたのかなと。ありがたく思います。制約なしで育てられた自分が、子供や学生に対してああだこうだなんていえる立場じゃありませんよ」 ならば奔放、放任かといえば、そうではない。画家として生きる責任や苦しさも肌で感じてきた。父である亨、川端龍子、高山辰雄……いずれの画家も死の間際まで絵を、門弟の画家たちをおざなりにすることはなかったという。画家たちは激しく生きた。その激しい生を少年は見ていた。高校時代のスケッチが開かれる。捨てられずに残しているという。「夏休みに毎日東山動物園に通って3種類くらいの動物を、なんとかマスターしたいと思って描き続けたんですよ。そこまですると動物でも植物でもようやく何かを見せてくれる』と先生に聞きましてね。休み明けに学校へ持って行って見てもらいました。『頑張ったな。いいなぁ、これ』といってくれましてね。その一言で苦労が吹き飛びましたよ」 自分がそこまでできた、やりきったんだという経験が、自分のことを支えてくれると話した。当時のデッサンを今も大切にしている理由がよくわかる。

「近頃は、技法重視になりすぎているように感じています。私も近現代日本画表現という講義をやっていますが、技法の本質は技法じゃないんですよ。技法とは生き方であって、どんな生き方をしたかが技法なんです。手の技術は何年もやっていれば、誰でも身に付きます。でも、そんなものじゃないですよ。作品を見習うんじゃなくて、その人がどういう生き方をしたか、生き方の技法を見なければいけません」 柔らかな物腰と穏やかな話し方だが、発せられる言葉は鮮烈だ。芸術はもっと社会に出て役割を果たすべきである、とりわけ商業との関係をもっと考えるべきである、といった考え方が今日では大きくなりつつある。その考えに理解をしつつも、その在り方に警鐘を鳴らす。「早く売れっ子になるとか脚光を浴びるとか、大事なことではあるんですが、それでは輝きが弱いんですよ。数年間話題になったとしても、続かない。美術の道を選んだのであればそんなことに照準を合わせるのではなく、その向こう側にあるもの、巨匠たちがどこを見ていたのかを知って欲しいんです」 自戒を込めて絵画の在り方について自問し続ける。目先だけに狙いを合わせ綺麗な絵ばかりを描いていると寿命が短い。命を燃やし創作に打ち込んできた画家を幼い頃から見てきた人の言葉だけに、とりわけ重い。

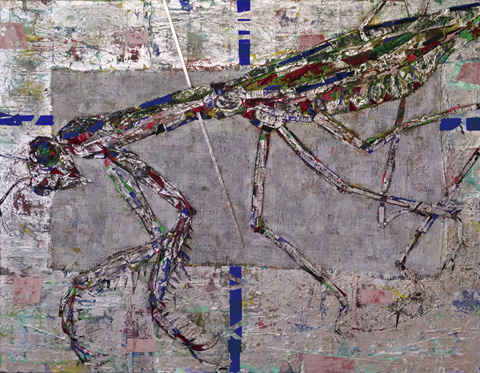

どれだけ気持ちを注ぎ込んだか、どんな生き方をしているか、その成果が作品である。そう教えられると、既存の絵も異なって見えてくる。人を知り、作家を知るほどに、絵は異なった魅力を見せる。「親父と兄の絵を整理するため、美術館の人に来てもらいました。私も、倉庫に入れてもらったりもしました。保管されている絵を見ましたが、いろんなことを感じました」 所謂、美術品としての評価というものは、じつは狭い範囲の評価でしかないのではないか。美術や芸術は、もっともっと広く大きな世界なのではないか。話す言葉と作品から伝わってくるのは、芸術の広大さとそこへ向かう人間の姿勢である。

「学生にはね、なんとか絵を好きになって欲しいんです。そしてすごい世界があるんだと知って欲しい。今の社会情勢では、特に女性はいろいろなハンディキャップがあります。仕事、結婚、出産……、男性とは、就職から違います。ものすごくいい絵を描いている学生でも、そこで創作が途切れてしまうことがあります。もったいないと思いますが、決して無駄ではありません。絵で頑張れた人は、他ごとでも必ずその経験が支えてくれるはずです。気障ないい方かもしれませんが、いい人生が送れるはずです」 創作の苦悩と痛みをよく知っている画家は、創作に打ち込む人間に対しどこまでも温かく優しい。

アトリエの岩絵の具たちは、さまざまな画家の傍らにあったものである。創作に打ち込む画家の専心と苦悩を受け止めてきた絵の具たちが、この場所に集まってくるのも必然に思えて来た。本当の傑作は誰かの評価に頼って成り立つものではない。思いの込められた作品は、岩絵の具とともに世を漂い続けるものなのかもしれない。