2025年10月8日(水)から13日(月)まで、名古屋市民ギャラリー矢田で開催された「大名古屋電脳博覧会2025」に、名古屋芸術大学のメディア系コースの学生・卒業生が出展しました。本展は、愛知県内の5つの芸術系大学によるメディアに関わるアート・デザインの展覧会で、今回で8回目の開催を迎えます。最新テクノロジーと芸術表現の融合をテーマに、デジタル映像、インタラクティブ・アート、ゲームデザイン、AI、アニメーションなど、幅広いアプローチによる作品が並びました。

名古屋芸術大学の学生と卒業生は、第2展示室で多彩な11点の作品を出展しました。いずれの作品も「メディア技術を“表現”に昇華する」というテーマのもと、デザイン・映像・アニメーション・ゲームといった異なるメディアを横断しながら、人と情報、そしてテクノロジーの関係性を問いかける内容となっています。

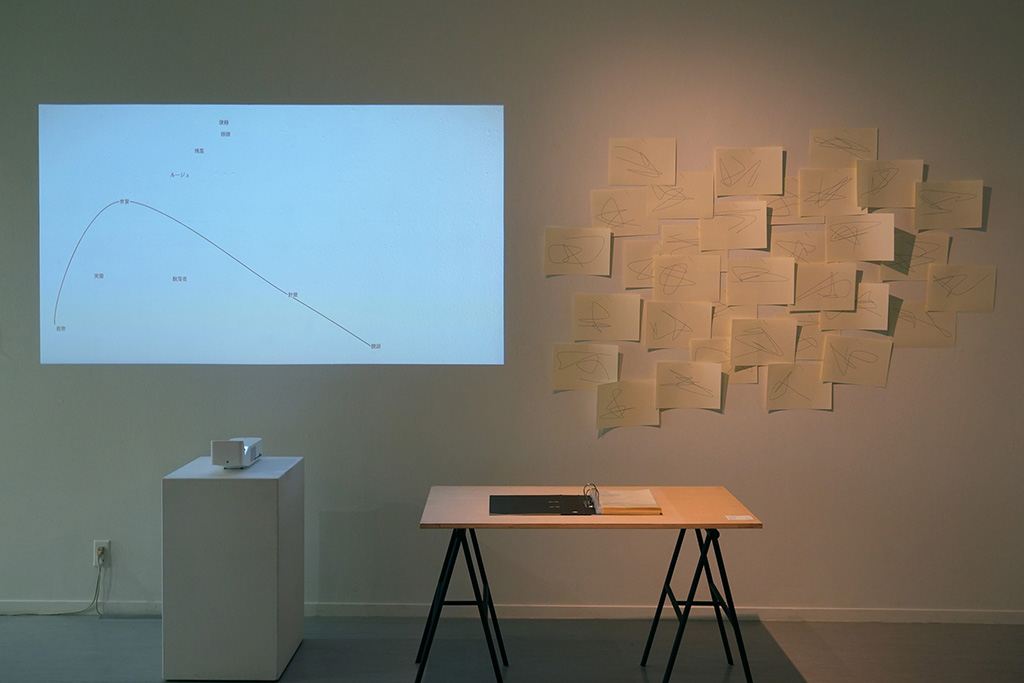

楠部由桜

AIが単語同士の意味的な距離を解析し、最も近い単語を線で結んでいくプロセスを可視化。Wiktionaryのデータを用い、AIの“思考のかたち”を描くことで、人と人工知能のコミュニケーションの可能性を探ります。

楠部由桜

AIによって文学作品同士の意味的な近さを可視化し、作者の特徴を表現した作品。文章を数値化して座標上に配置することで、文学者に固有の傾向を浮かび上がらせ、AIが生み出す新たな文学空間を描き出します。

永井琳菜

気候を自由に操れるとしたら?という問いから生まれたシミュレーション作品。農業や生活環境への影響を可視化し、四季の循環が持つ意味を問い直します。

明坂悠叶

バネの力で跳ねながら進む横スクロールゲーム。操作はシンプルながら、物理的なタイミングを要する独特のプレイ感が魅力。レトロなゲームデザインを現代的に再構成しています。

さとうこうた

動物の色覚を再現した体験型ゲーム。犬や鳥など5種類の動物の視点を切り替えながら、異なる“見え方”を通して生態と環境の関係を学びます。

梛野真朋里

時間を逆再生する映像によって、日常の中にある「有限性」を浮かび上がらせます。淡々と進む時間に、私たちはどこへ向かうのか――映像詩のような作品です。

樋廻里彩

動物をモチーフに依存症をテーマ化。ストップモーションによる映像作品で、ポップな表現の裏に潜む感情を描き出しました。脚本・セット・撮影・編集まで全て本人による制作です。

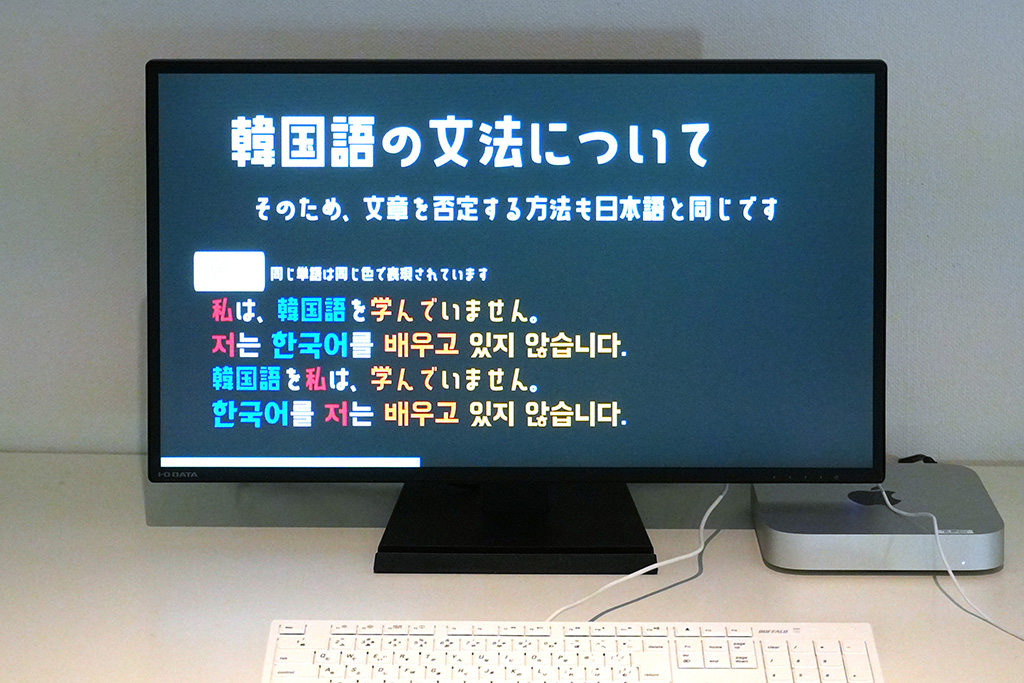

Kanon

日本語と韓国語の文字構造に注目し、共通点や違いをデザインとして可視化。言語の壁を越えて学び合える可能性を示しました。

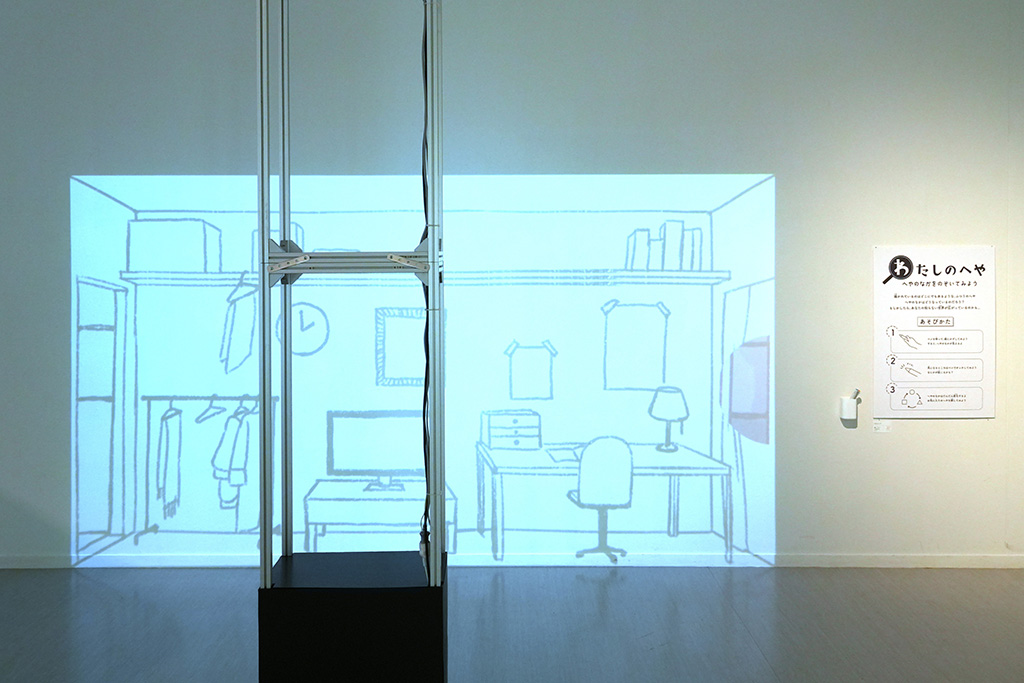

橋本アルマ

壁に投影されたイラストにタッチすると、別の姿が現れるインタラクティブな作品。身近な日常に潜む“驚き”と“発見”を体験できます。

安藤光瑠子

同じキャラクターでも、背景や状況が変わるとまったく違う印象になる。ループアニメーションを通して、私たちが環境に左右される存在であることを軽やかに表現しました。

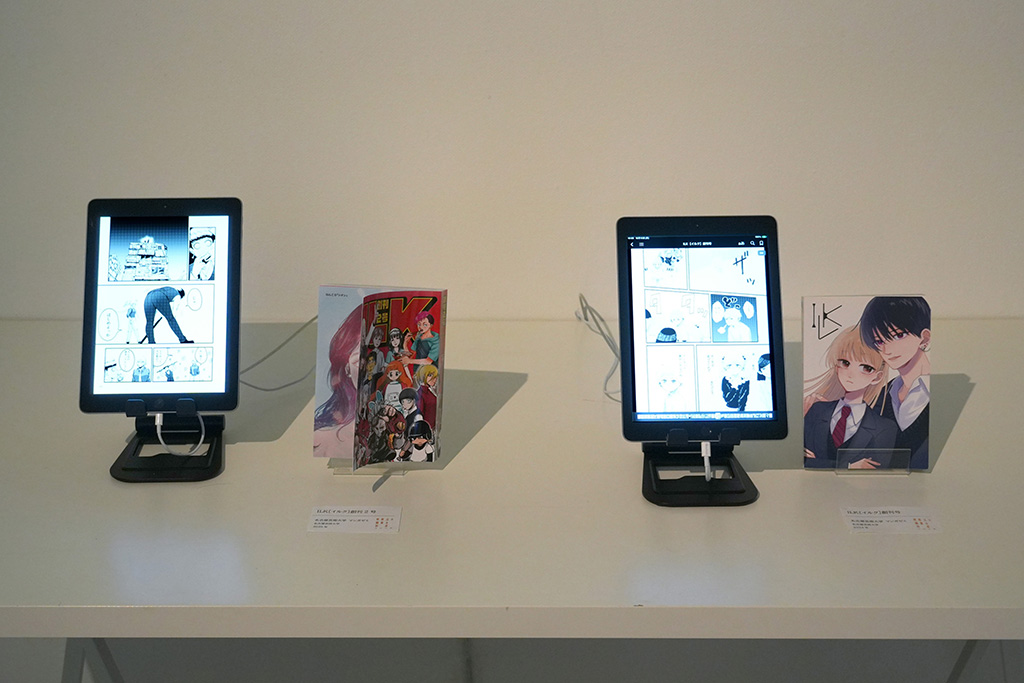

名古屋芸術大学マンガゼミ

学生による自主ゼミ「マンガゼミ」の年次集成誌。600ページを超える大ボリュームで、電子版も公開中。掲載作家の中には、商業誌でデビューした学生も多数います。