【教育学部】感性を磨く保育活動体験

2025.05.07

子ども学科

幼児教育・保育系科目「保育内容演習環境」の第3回授業では、自然や季節を題材とした保育活動の意義を学びました。前半の講義では、自然の美しさや季節の移ろいを感じ取る感性を保育者自身が育てることの重要性について理解を深めました。こうした感性が、日々の保育活動に自然や季節を取り入れる力となっていきます。

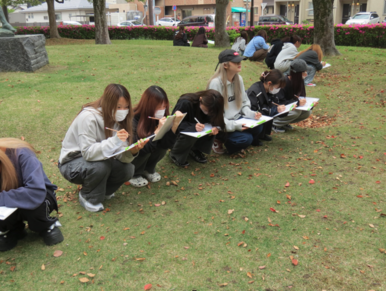

後半は屋外に出て、実際に自然とふれあう体験活動を行いました。まずは、大人の視点(立った状態)と幼児の視点(しゃがんだ状態)を比較し、見える世界の違いを体感しました。地面に近い幼児の目線では、小さな花やミミズの通り道のような繊細な自然の姿が見えてきます。幼児の視点に立って共に自然を感じることの大切さを、改めて実感しました。

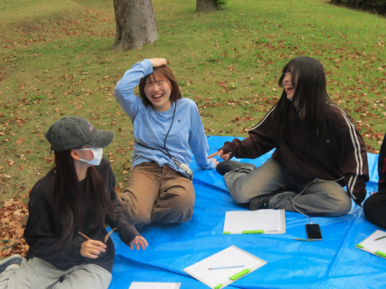

次に体験したのは、「体にピン」(1分間目を閉じて自然を全身で感じる)と「ハンター」(1分間目を閉じて耳に入る音を聴きとる)という感覚を研ぎ澄ますワークです。その後、グループで感想を共有すると、同じ場所・同じ時間であっても、感じることやその表現の仕方には一人ひとりの違いがあることに気づきました。感性の多様性や表現力の大切さを学ぶ貴重な機会となりました。

当日は曇り空だったため、「お空の写真屋さん」(雲を見て想像を広げる活動)は実施できませんでしたが、「落とし物名探偵」として広場に落ちている枝や葉、小さな花などを「自然の宝物」として見つけ合いました。中にはダンゴムシやテントウムシを見つけて大興奮する場面もあり、学生たちの笑顔が広がっていました。

最後には、せっかくの屋外ということで、思いきり体を動かす鬼ごっこも楽しみました。自然の中で自由に体を動かすことの心地よさを味わいながら、保育活動のヒントをたくさん得られる時間となりました。